Actualités

Alerte Grippe Aviaire

Influenza aviaire : le niveau de risque passe à “élevé” […]

En savoir plus

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE Ordonnée par arrêté du Président [...]

Objet : projets de zonage d’assainissement des eaux usées et des […]

En savoir plus

Plan de servitudes aéronautiques de dégagement

Arrêté du 2 octobre 2025 approuvant le plan de servitudes […]

En savoir plus

Le bon réflexe logement : L’ADIL du Morbihan

En savoir plus

projet de modification station antenne relais Free Mobile Le Lezo [...]

En savoir plus

Le département recrute des assistants familiaux

Devenir assistant familial, un métier au service des enfants confiés […]

En savoir plus

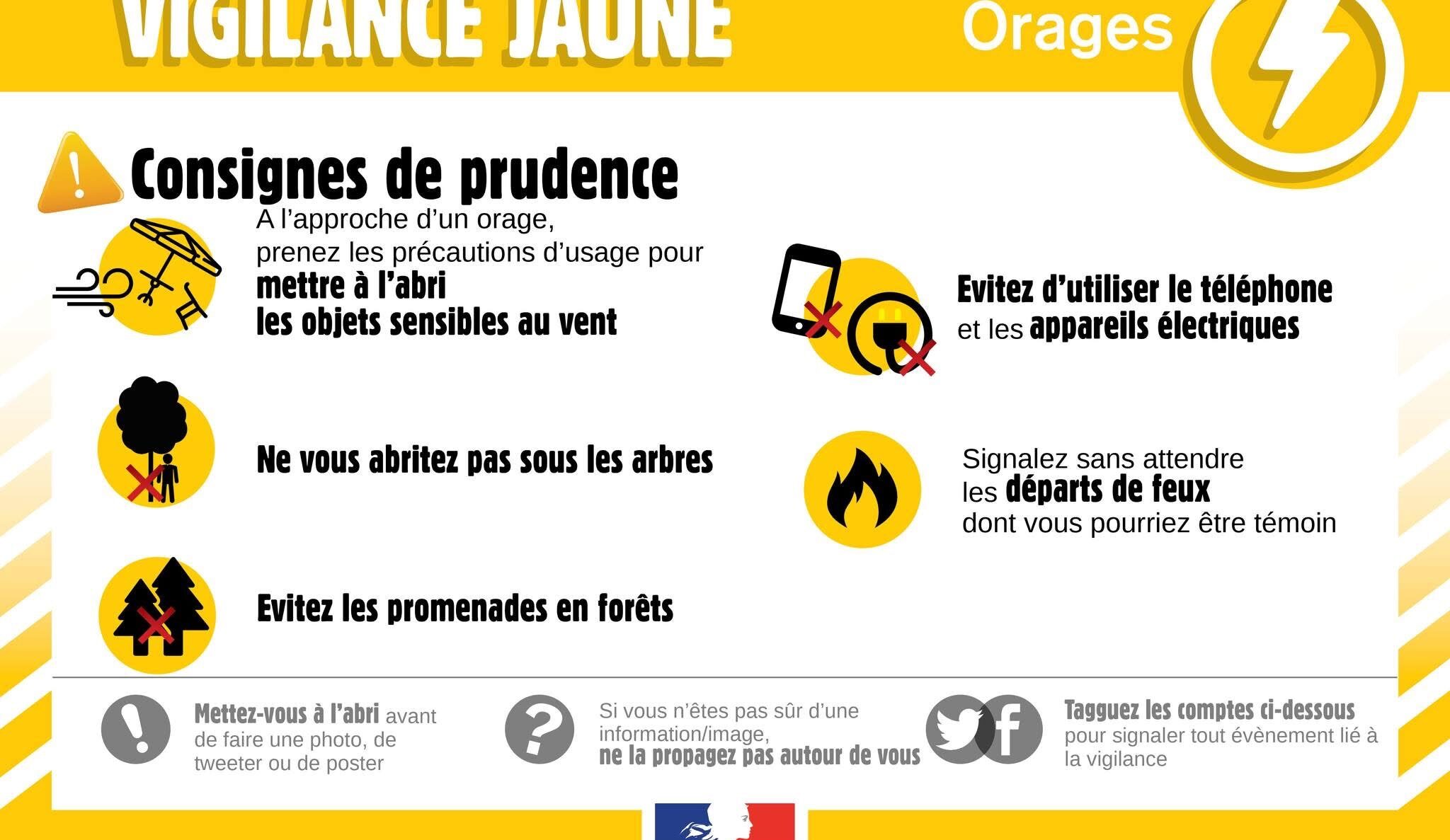

Vigilance météo mercredi 22 octobre

Vigilance météo – Tempête « Benjamin » | ⚠️🟡 Le département du […]

En savoir plus

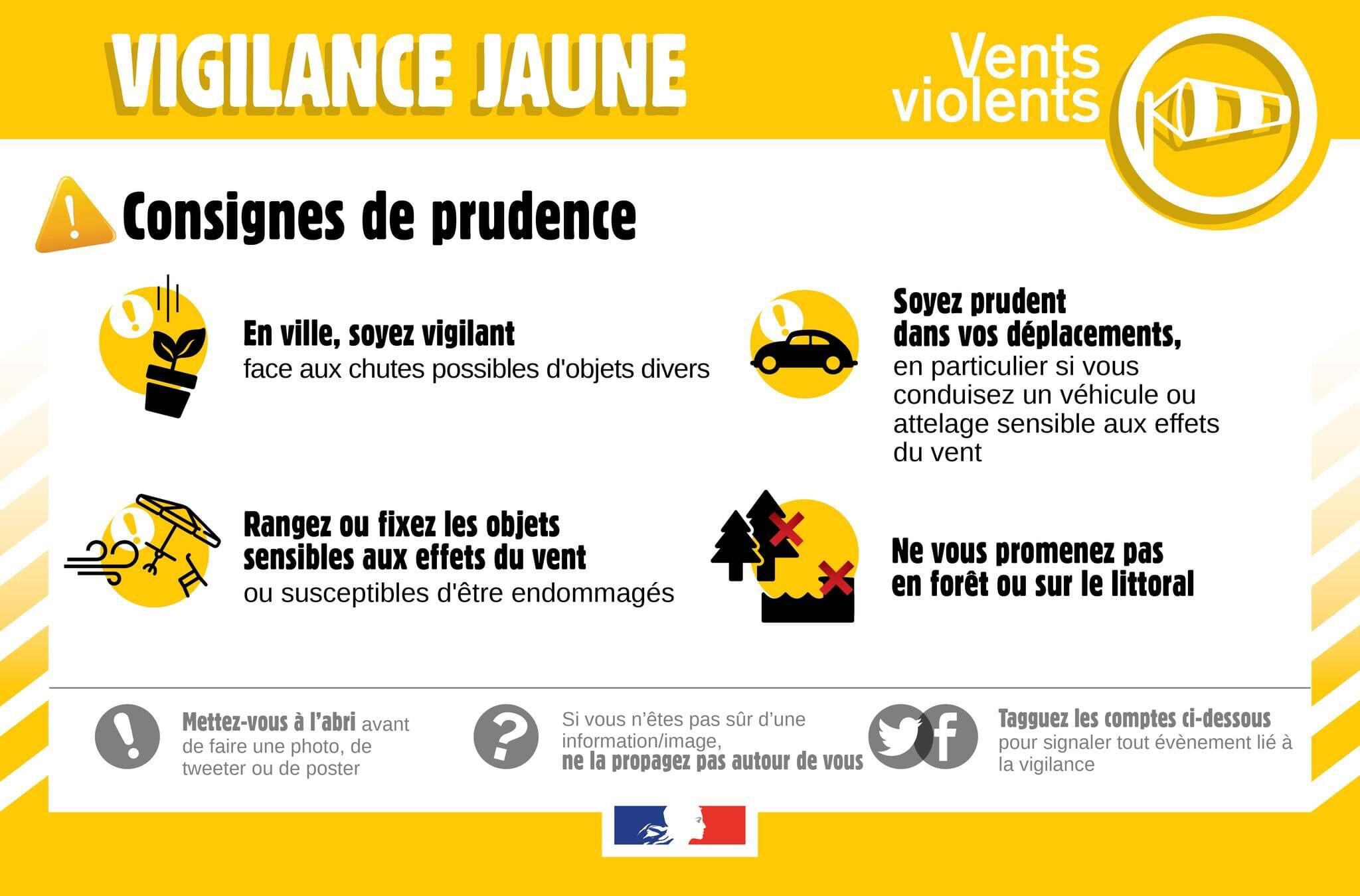

Vigilance météo

[𝐕𝐈𝐆𝐈𝐋𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐌𝐄𝐓𝐄𝐎] 🟡 ⚠️ Vents violents – 4 octobre 2025 […]

En savoir plus

Octobre rose

Dans le cadre d’Octobre Rose, mois de mobilisation nationale dédié […]

En savoir plus

Concours de déguisement d’Halloween

🎃 [𝐂𝐎𝐍𝐂𝐎𝐔𝐑𝐒 𝐃𝐄 𝐃𝐄́𝐆𝐔𝐈𝐒𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐇𝐀𝐋𝐋𝐎𝐖𝐄𝐄𝐍] 👻 Petits monstres, sorcières et […]

En savoir plus

J’ai 60 ans est plus et je préserve ma santé

Avec le programme Icope, je fais le point sur ma […]

En savoir plus

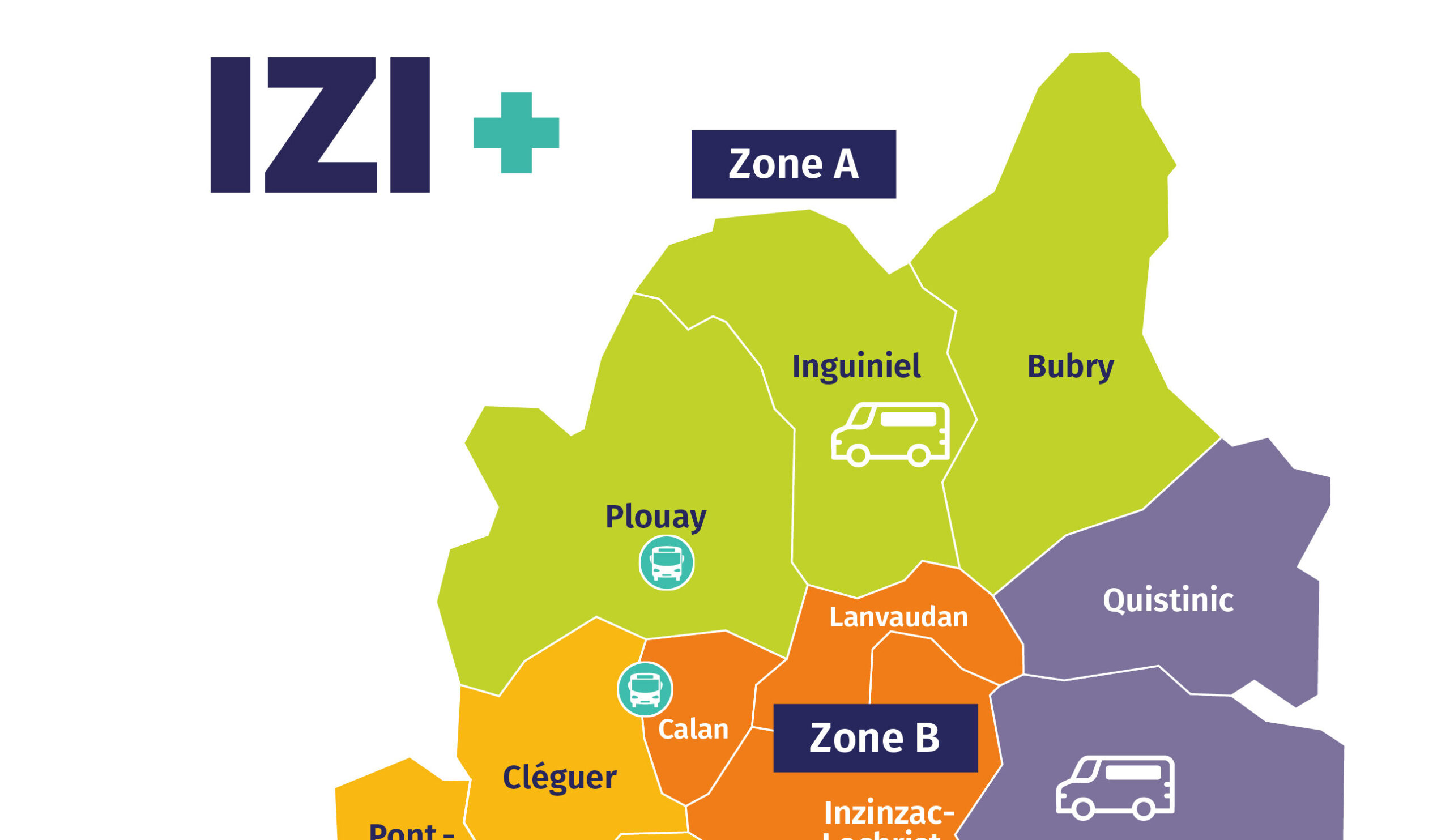

Lorient Agglomération lance Izi+, un nouveau service de transpor [...]

À partir du 3 novembre 2025, Lorient Agglomération renforce son […]

En savoir plus